舆情简评|河北廊坊发生两次地震

一、事件概述

2025年3月23日6时14分,中国地震台网正式测定,在先岛诸岛(北纬25.45度,东经125.00度)发生了5.2级地震,震源深度为130公里。此次地震引起了多家媒体的关注和报道,其中包括央视新闻、北青网、国际在线等。报道中均提到了地震的具体时间、地点、震级和震源深度,但未提及具体的损害情况或人员伤亡。

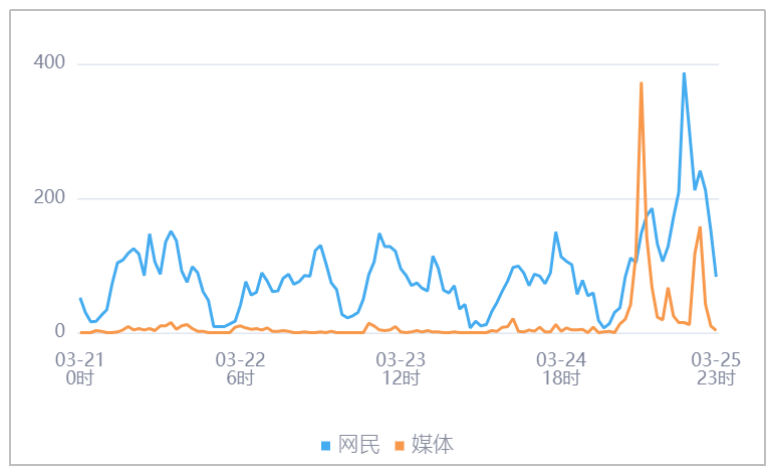

二、舆情趋势

由上图趋势可以看出,有关“河北廊坊发生两次地震”的媒体舆情于03月25日09时达到最高峰,网民舆情于03月25日17时达到最高峰。

三、传播平台

由上图可以看出,有关“河北廊坊发生两次地震”的舆情主要集中在新闻APP平台,相关舆情量,占总量的42.8%,其次为公众号占25.6%,短视频占17.1%。

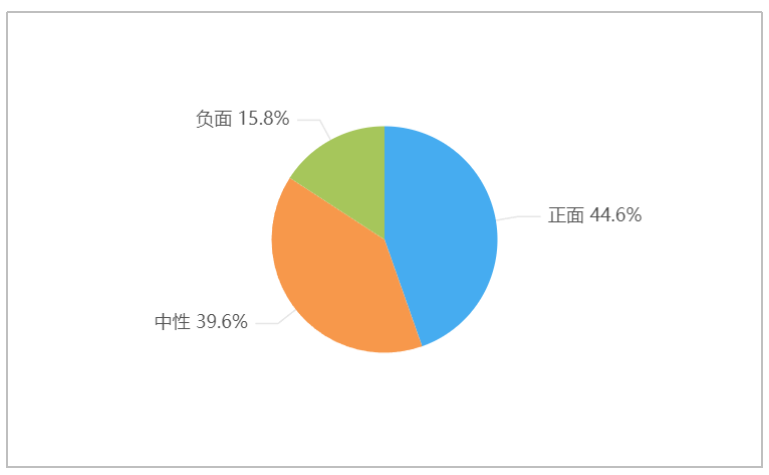

四、情感分析

由上图可以看出,河北廊坊发生两次地震事件公众的情感倾向主要集中在正面,占比达到44.6%。紧随其后的是中性舆情,占比为39.6%。相比之下,负面舆情较少,仅占15.8%。总体来看,公众对河北廊坊地震事件的情感反应以正面和中性为主,负面反应并不显著。

五、热词分析

由上图可以看出,有关“河北廊坊发生两次地震”的话题提及频次较高的词语有“中央”、“八项规定”、“精神”、“全党”、“2025年”等。

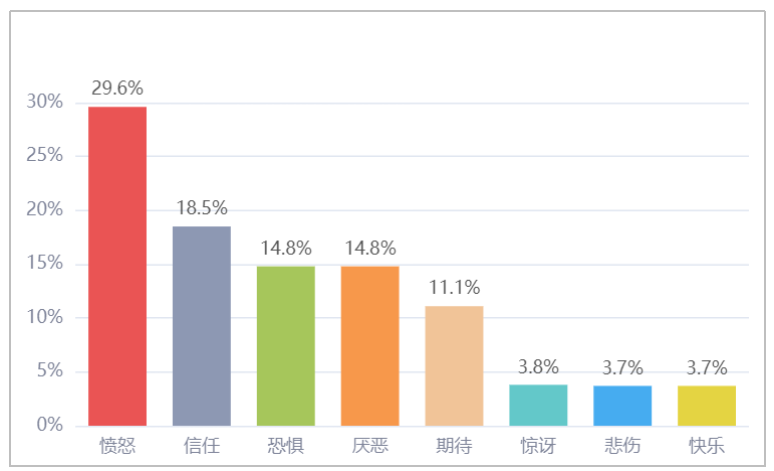

六、网民情绪

通过对有关“河北廊坊发生两次地震”的网民言论进行情感倾向分析,大众情绪分布如下图:

七、媒体报道

媒体对此次事件的报道主要观点可归纳如下:

1.关注地震动态

据中国地震台网、央视新闻、新闻夜航报道,近期中国地震台网正式测定了两起地震事件。3月23日6时14分,在先岛诸岛(北纬25.45度,东经125.00度)发生了5.2级地震,震源深度130公里。同一天,宁夏地震台网测定,北京时间2025年3月23日4时31分宁夏银川市永宁县(北纬38.40度,东经106.24度)发生了2.5级地震,震源深度19千米。这些地震事件引起了公众的关注,尤其是在宁夏地震发生后,有网友表示震感强烈,直接被摇醒。这些报道反映了社会对地震活动的密切关注,以及对地震可能带来的影响和后果的担忧。

2.聚焦世界水日活动

据海报新闻、河北新闻网报道,2025年3月22日是第三十三届“世界水日”,3月22日至28日是第三十八届“中国水周”。潍坊市水文中心围绕宣传主题,通过联合行动、主题科普、创新实践三大板块开展丰富多彩的活动,凝聚全社会节水护水共识。活动包括全民参与护水新征程、“沿着水网看山东”深化水情教育、激发全民参与热情等,旨在通过科技赋能、全媒体传播矩阵发力、县级联动显实效等方式,进一步优化科普教育形式,深挖水文科技服务潜能,完善公众参与机制,为构建节水型社会、守护绿水青山贡献力量。

3.讨论气象科普体验

据河北新闻网、中国西藏网报道,今年3月23日是第65个世界气象日,主题为“携手缩小早期预警差距”。河北省气象局、省气象学会联合举办2025年世界气象日主题活动,活动现场设置了气象主播体验区、VR设备体验区、AR气象科普区、作业装备展示区等8个主题展区,为参观市民带来一次沉浸式的气象科普体验。公众通过VR技术体验了台风、暴雨等极端天气的威力,AR技术则将气象知识以生动立体的形式呈现出来,让公众在游戏中学习到了防灾自救知识。这些活动旨在提升全民气象科学素养,增强公众对气象灾害预警的认识和应对能力。

4.讨论应急救援体系

据泗水融媒报道,县应急管理局立足县域实际,创新打造“综合+社会+专业”三位一体应急救援体系,形成县级综合救援队伍、镇街基层队伍、社会和企业专业队伍协同联动的救援格局。这一体系通过构建多元力量体系强化专业救援能力,创新共建共治机制夯实基层应急基础,完善预案培训体系提升协同作战效能。这一报道聚焦于如何通过整合资源和创新机制,提高应急救援的效率和效果,确保在灾害发生时能够迅速有效地保护群众的生命财产安全。

5.讨论不明巨响现象

据海报新闻报道,3月18日,在河北、河南、安徽多地发生不明巨响。据报道,安徽六安和河北沧州事发时,现场声音巨大,还伴随着地面震动。网友对此现象进行了多种猜测,但当地均未作出回应。自2025年以来,安徽省铜陵市地震局多次监测到覆盖市区全境的巨响,引发社会关注。铜陵市地震局通过分析声响波形数据,排除天然地震和矿爆可能,初步判定为高空音爆。同时,地震局加强监测与科普宣传,及时回应公众疑虑,并建立声响数据库以支持后续研究。这一报道讨论了不明巨响现象及其可能的原因,以及相关部门如何应对和解释这一现象。

八、网民观点

1.地震感受与担忧

许多网民分享了自己感受到地震的经历,并对地震带来的安全问题表示担忧。有网民提到窗户都在响,感到非常害怕;也有网民提到半夜被震醒,从高楼跑下来的经历。这些言论反映了地震给人们生活带来的影响和对安全的担忧。

2.地震信息讨论

部分网民对地震信息进行了讨论。有网民提到了不同地区的地震情况,如吉林、台湾、河南等地的地震;也有网民对地震的震级和震感进行了讨论。这些言论体现了人们对地震信息的关注和对地震情况的交流。

3.对娱乐事件的批评

一些网民对娱乐事件占用公共资源表示不满。有网民认为,地震等重要事件没有得到应有的关注,而一些娱乐事件却频频上热搜,这种现象值得反思。这些言论反映了人们对公共资源分配的关注和对娱乐事件的批评。

4.对不当言论的反对

部分网民对一些不当言论表示反对。有网民批评了一些极端言论,认为应该理性看待问题,而不是发表过激言论。这些言论体现了人们对网络言论的监督和对不当言论的抵制。

5.对其他话题的关注

还有一些网民关注了其他话题,如对某个人物的赞美、对某个事件的感慨等。这些言论虽然与地震事件关系不大,但也体现了网民的多样化关注点和情感表达。

九、研判分析

(一)风险分析

1.地震信息传播风险

从媒体报道来看,多个媒体平台报道了先岛诸岛发生的5.2级地震,震源深度130千米。这些报道可能会引起公众的关注和担忧,尤其是在地震多发地区。由于地震信息的传播速度快,覆盖面广,可能会引发公众的恐慌情绪,对当地居民的生活和心理造成影响。

2.次生灾害风险

网民观点中提到了河北秦皇岛一地突发山火,这可能是地震引发的次生灾害。次生灾害的发生可能会加剧地震造成的影响,对当地居民的生命财产安全构成威胁,同时也会增加救援和善后处理的难度。

3.网络舆论风险

大V和网民的观点中,除了地震信息外,还有关于其他社会事件的讨论。这些讨论可能会分散公众对地震事件的注意力,导致地震信息被其他热点话题所掩盖,影响地震信息的有效传播和公众的正确认知。

4.社会心理风险

网民观点中提到了对地震的恐慌和担忧,这种情绪可能会在社交媒体上迅速传播,导致社会心理风险的增加。特别是在地震多发地区,公众可能会因为恐慌而采取不理智的行为,如抢购物资、无序疏散等,这可能会对社会秩序造成影响。

(二)改进措施

1.加强地震信息发布和传播

舆情监管单位应与地震监测部门保持密切沟通,确保地震信息的准确性和时效性。同时,通过官方渠道及时发布地震信息,引导公众正确理解地震情况,避免恐慌情绪的蔓延。

2.提高次生灾害应对能力

责任单位应加强对地震可能引发的次生灾害的监测和预警,制定应急预案,提高救援队伍的应急响应能力。在地震发生后,迅速组织救援力量,对受灾地区进行救援和善后处理,减少次生灾害的影响。

3.加强社会心理疏导

责任单位应加强对公众的心理疏导,特别是在地震多发地区,可以通过举办讲座、培训等方式,提高公众的心理承受能力,减少恐慌情绪的产生。同时,也可以通过心理援助热线等渠道,为受到地震影响的公众提供心理支持和帮助。

上述报告,为“鹰眼早报告”人工智能编写。若需要查看更多地震灾害舆情案例分析研判报告,可申请免费试用蚁坊软件的AI智能舆情分析报告工具。(舆情分析报告自动生成工具免费试用入口>>>)

相关阅读推荐:舆情简评|海南一男孩海上漂流一夜后获救

(部分文字、图片来自网络,如涉及侵权,请及时与我们联系,我们会在第一时间删除或处理侵权内容。电话:4006770986 负责人:张明)

- 县域经济相关网络舆情分析

- 旅游消费舆情:清明短途游相关网络舆情分析

- 基于舆情视角:乡村振兴中地方形象推广相关舆情分析

- 旅游消费舆情:古城古镇相关网络舆情分析报告

- 消费维权投诉相关舆情分析报告

- 近期教育相关网络舆情汇总分析(2025年2月1 日——3月9日)

- 三农相关网络舆情分析(乡村产业发展篇)

- 人工智能相关信息网民热议焦点分析

- 2025年2月社会热点舆情汇总分析

- 舆情分析:数字消费带动各地经济发展

- 乡村振兴舆论关注点分析

- 意见领袖在短视频平台舆情传播中的角色分析

- 开源情报的概况

- 近期旅游相关热点舆情分析

- 近期民生保障相关网络舆情传播分析

- 2025年春节期间文化消费舆情分析

- 热点网络舆情分析:冰雪经济

- 2025年哈尔滨亚洲冬季运动会网络话题传播分析

- DeepSeek 在美国引发热议背后的舆论知识

- 2024年下半年舆情全景透视

- 2025年春节相关热点话题分析

- 春节网络生态问题主要焦点分析

- 2025年春运启动相关网络舆情传播情况分析

- 网络热点舆情分析:飞机加价选座

- 舆情简评|青岛电影学院一女生失联

- 舆情简评|四川一小区疑高空抛物砸死快递员

- 舆情态势分析在政务舆情管理的中的应用

- 舆情简评|河北廊坊发生两次地震

- 舆情分析哪里做得好一点?

- 舆情简评|海南一男孩海上漂流一夜后获救

- 年度属地网络舆情态势分析报告怎么写?

- 舆情简评|四川广安一小区物业撤场

- 舆情简评|湖北大学一女生失联

- 舆情简评|安徽一女子疑因被拔错牙后坠楼身亡

- 2025年春季消费相关网络舆情全面收集监测方法

- 舆情传播声量评估方法有哪些?

- 舆情简评|湖北一男子在华山景区坠亡

- 舆情简评|陕西一保时捷车主加油后逃单

- 如何快速获悉近期教育新闻舆情事件分析

- 旅游消费舆情:古城古镇相关网络舆情分析报告

- 网络舆情快报怎么写?

- 舆情简评|广东惠州36名男子被诱导买房

- 舆情简评|广东佛山一业主疑装修骨灰房被投诉

- 舆情简评|郑州双层巴士过隧道因超高被削车顶

- 消费维权投诉相关舆情分析报告

- 如何高效撰写一份优秀的网络舆情分析研判报告

- 如何利用舆情监测平台帮助做好品牌正面宣传工作?

- 舆情简评|山西吕梁一大桥下发现大量疑似百元钞票