舆情简评|上海地铁一男子疑脱裤猥亵女乘客

一、事件概述

2025年4月8日18时30分许,在上海地铁1号线列车车厢内,一名41岁的男子姚某对一名女乘客实施了猥亵行为。该行为被周围乘客发现后,他们将姚某扭送至公安机关。随后,姚某被公安机关依法处以行政拘留。上海轨交警方表示,将始终保持高压态势,依法严厉打击侵犯女性合法权益的违法犯罪行为,并呼吁市民乘客在遇到不法侵害时立即报警或向车站民警反映情况。

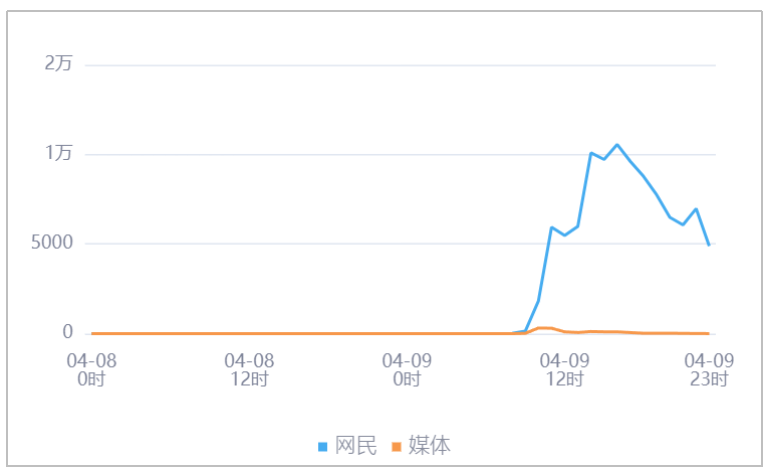

二、舆情趋势

由上图趋势可以看出,有关“上海地铁一男子疑脱裤猥亵女乘客”的媒体舆情于04月09日10时达到最高峰,网民舆情于04月09日16时达到最高峰。

三、传播平台

由上图可以看出,有关“上海地铁一男子疑脱裤猥亵女乘客”的舆情主要集中在社交网络平台,相关舆情量,占总量的58.7%,其次为新闻APP占22.4%,短视频占18.2%。

四、情感分析

由上图可以看出,对“上海地铁一男子疑脱裤猥亵女乘客”事件公众的情感倾向进行分析,发现主要集中在中性态度上,这一比例高达56.7%。同时,负面舆情也占据了相当一部分比例,达到了36.5%。相比之下,正面舆情相对较少,仅占6.8%。总体来看,这一事件在公众中引发了广泛的关注和讨论,其中以中性态度为主,但也不乏负面和批评的声音。正面舆情的缺乏可能暗示了公众对于此类事件的普遍担忧和对公共秩序的期待。

五、热词分析

由上图可以看出,有关“上海地铁一男子疑脱裤猥亵女乘客”的话题提及频次较高的词语有“地铁”、“上海”、“男子”、“猥亵”、“女乘客”等。

六、媒体报道

媒体对此次事件的报道主要观点可归纳如下:

1.关注公共安全与互助精神

据新闻晨报、封面新闻、南方都市报报道,上海地铁一号线发生的猥亵事件中,一位女乘客在遭遇猥亵时,同车另一女子挺身而出,用手机录下证据并主动提供帮助,这一行为不仅体现了都市中的互助精神,也是对不法行为的直接抗议。这种勇敢站出来的行为,让公众看到了维权的希望,并增强了人们对公共安全的信心。同时,现场乘客将涉事男子控制并移交警方的行动,展现了公众对维护社会秩序的积极参与,这种自发的社会监督比警力部署更快更直接,因为它存在于每一个角落,让潜在的违法者无处遁形。

2.聚焦警方快速反应与处理

据封面新闻、南方日报、中国新闻周刊报道,上海市公安局城市轨道和公交总队的快速反应和处理值得肯定。从案发到处理,整个过程显示了执法部门的效率。将涉事男子处以行政拘留的处罚,既维护了法律的尊严,也给潜在的违法者以警示。这种快速处置的方式,让公众看到了维权的希望,也增强了人们对公共安全的信心。

3.讨论猥亵行为的法律后果

据百家号、今日头条、澎湃新闻报道,上海市海华永泰律师事务所高级合伙人孙宇昊律师指出,猥亵行为根据其方式、强制程度和部位的不同,处罚也有所不同。情节轻微的,依据治安管理处罚法处理;情节恶劣的,则可能面临刑事责任。此次事件中,有女性目击者将不法行为拍摄下来,并有周边证人的证言,这些证据足以认定违法事实的存在,体现了法律对此类行为的严厉打击。

4.强调社会监督与公众参与

据新闻晨报、南方都市报、中国新闻周刊报道,上海地铁猥亵事件中,周围乘客的及时反应和行动展现了公众对维护社会秩序的积极参与。这种自发的社会监督,比警力部署更快更直接,因为它存在于每一个角落,让潜在的违法者无处遁形。这强调了社会监督在预防和打击犯罪中的重要性,以及公众参与在维护公共安全中的作用。

5.呼吁建立更完善的预防机制

据新闻晨报、中国新闻周刊、人民网上海报道,近年来,警方抓获的公共场所猥亵的案例,大多都是受害者主动维权的结果。单一事件的处理并非终点。如何建立更完善的预防机制,如何鼓励更多受害者勇于发声,如何构建更安全的公共空间,这些都需要社会各界的持续努力。只有将每一起案例都当作推进社会进步的契机,才能真正实现安全、文明的公共空间。

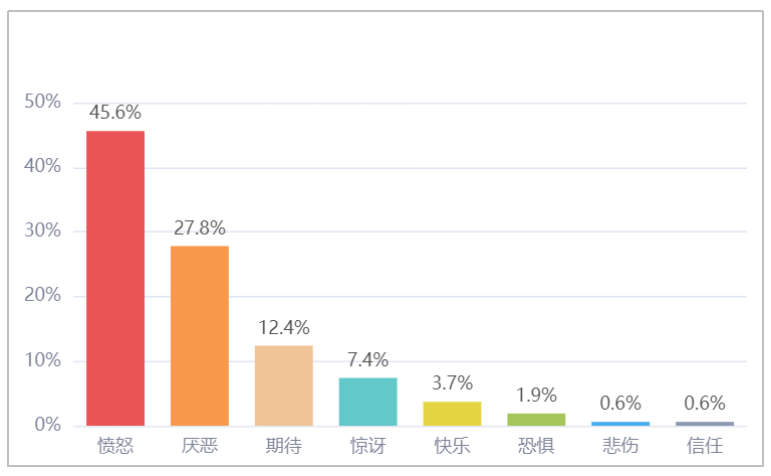

七、网民情绪

通过对有关“上海地铁一男子疑脱裤猥亵女乘客”的网民言论进行情感倾向分析,大众情绪分布如下图:

八、网民观点

1.对犯罪行为的谴责

对于在公共场合发生的猥亵行为,网民普遍表示愤怒和谴责,认为这种行为极度恶心,对受害者造成了极大的心理伤害,应该受到法律的严惩。很多人提出应该公开犯罪者的信息,让其社会性死亡,以起到警示作用。同时,也有人对围观者的冷漠态度表示不满,认为应该有人站出来制止这种行为。

2.对法律处罚的质疑

部分网民对现有的法律处罚力度表示质疑,认为行政拘留15天的处罚太轻,无法起到有效的震慑作用。有人提出应该化学阉割或者直接死刑,以示严惩。也有人担心,如果不严惩,会让犯罪者觉得犯罪成本太低,更加肆无忌惮。

3.对受害者的同情和支持

很多网民对受害者表示同情,认为她们在公共场合遭遇这样的事情,心理上会受到很大的创伤。有人呼吁大家应该关注受害者,给予她们支持和帮助,而不是去指责或者质疑她们。同时,也有人提醒女性要加强自我保护意识,遇到类似情况要勇敢站出来反抗。

4.对性别问题的反思

一些网民从性别角度对这一事件进行了反思,认为这反映出社会对男性的纵容和对女性的不尊重。有人提出,为什么猥琐犯罪的都是男性?是不是社会环境和教育出了问题?也有人批评一些男性的恶臭言论,认为他们缺乏对女性的尊重和同理心。

5.对公共安全的担忧

这一事件也引发了一些网民对公共安全的担忧。有人表示,这种事情让自己不敢再坐地铁,担心也会遭遇类似的事情。也有人呼吁加强公共场合的安全管理,提高见义勇为的意识,共同维护公共秩序。

九、热门文章

十、研判分析

(一)风险分析

本次事件中,一名男子在上海地铁1号线车厢内对女乘客实施猥亵行为,被周围乘客扭送至公安机关,并被依法处以行政拘留。根据媒体报道和网民观点,此事件引发了公众对于公共交通安全、女性权益保护以及法律惩处力度的广泛关注和讨论。风险主要表现在以下几个方面:

1. 社会安全风险:该事件暴露出公共交通工具上的安全问题,尤其是女性乘客的安全问题,可能引发公众对公共交通安全的担忧,降低公众对城市公共交通的信任度。

2. 法律公信力风险:部分网民和大V对目前的法律惩处力度表示不满,认为行政拘留的处罚过轻,不足以起到震慑作用,可能影响公众对法律公正性和权威性的信任。

3. 女性权益保护风险:事件中女乘客受到侵犯,引起了对女性在公共场合权益保护的讨论,若处理不当,可能加剧女性群体的不安全感,影响社会稳定。

(二)改进措施

针对上述风险,舆情监管单位和责任单位应采取以下措施:

1. 加强公共交通安全管理:公安部门和交通管理部门应加强对公共交通工具的巡查力度,提高监控覆盖率,确保乘客安全。同时,通过媒体宣传提高乘客的安全意识和自我保护能力。

2. 强化法律宣传和教育:通过官方渠道对此类案件的法律依据和处罚结果进行详细解释,增强公众对法律的信任。同时,加大对性骚扰相关法律法规的宣传力度,提高公众的法律意识。

3. 保护女性权益:政府和社会组织应采取措施保护女性权益,如设立女性专用车厢、提供紧急求助按钮等,减少女性在公共场合受到侵犯的风险。

4. 关注受害者心理健康:对于事件中的受害者,相关部门应提供心理援助和支持,帮助其恢复正常生活,减轻事件对其心理的影响。

上述报告,为“鹰眼早报告”人工智能编写。若需要查看更多网络热点舆情事件分析研判报告,可申请免费试用蚁坊软件的AI舆情分析报告工具。(舆情分析报告自动生成工具免费试用入口>>>)

相关阅读推荐:舆情简评|江苏一小吃店被曝加工胎盘

(部分文字、图片来自网络,如涉及侵权,请及时与我们联系,我们会在第一时间删除或处理侵权内容。电话:4006770986 负责人:张明)

- 2025年五一假期舆情风险预警分析报告

- “春日经济”相关网络舆情分析报告

- 消费行业预付费相关网络舆情分析报告

- 2025年3月社会热点舆情汇总分析

- 县域经济相关网络舆情分析

- 旅游消费舆情:清明短途游相关网络舆情分析

- 基于舆情视角:乡村振兴中地方形象推广相关舆情分析

- 旅游消费舆情:古城古镇相关网络舆情分析报告

- 消费维权投诉相关舆情分析报告

- 近期教育相关网络舆情汇总分析(2025年2月1 日——3月9日)

- 三农相关网络舆情分析(乡村产业发展篇)

- 人工智能相关信息网民热议焦点分析

- 2025年2月社会热点舆情汇总分析

- 舆情分析:数字消费带动各地经济发展

- 乡村振兴舆论关注点分析

- 意见领袖在短视频平台舆情传播中的角色分析

- 开源情报的概况

- 近期旅游相关热点舆情分析

- 近期民生保障相关网络舆情传播分析

- 2025年春节期间文化消费舆情分析

- 热点网络舆情分析:冰雪经济

- 2025年哈尔滨亚洲冬季运动会网络话题传播分析

- DeepSeek 在美国引发热议背后的舆论知识

- 2024年下半年舆情全景透视

- 舆情简评|山东威海一小区楼房多层阳台坠落

- 2025年五一假期舆情风险预警分析报告

- 可以从哪些地方关注行业舆情?

- 舆情简评|上海地铁一男子疑脱裤猥亵女乘客

- 舆情简评|江苏一小吃店被曝加工胎盘

- “春日经济”相关网络舆情分析报告

- 舆情简评|广州一男孩在家做实验引发爆炸

- 舆情简评|山西一家长校门口殴打学生

- 2025年3月社会舆情热点事件与重大新闻舆情分析报告汇总

- 近一周社会舆论热点话题有哪些?相关舆情盘点(25.3.24-3.30)

- 消费行业预付费相关网络舆情分析报告

- 舆情简评|安徽合肥一公墓遭恶意破坏

- 舆情月报与重大突发舆情分析工作该怎么做?

- 如何用舆情监测软件做好水利舆情监测分析与报告?

- 2025年3月社会热点舆情汇总分析

- 舆情简评|长沙一小区保安在业主保温杯内小便

- 地方学校最近的突发事件有哪些?校园舆情周报(25.3.24-3.30)

- 舆情简评|青岛电影学院一女生失联

- 舆情简评|四川一小区疑高空抛物砸死快递员

- 舆情简评|河北廊坊发生两次地震

- 舆情简评|海南一男孩海上漂流一夜后获救

- 安徽省属地舆情监测:舆情热点监测工作如何开展

- 年度属地网络舆情态势分析报告怎么写?

- 舆情简评|四川广安一小区物业撤场