舆情简评|江苏一小吃店被曝加工胎盘

一、事件概述

江苏常州市中医院附近一家名为“粥阿姨小吃店”的商家被曝光从事胎盘加工服务,该商家将胎盘加工成胶囊出售,对外收费800元,若顾客自带胎盘则收费300元。商家声称胎盘来源是从医院产妇手中获取。事件引发公众关注和质疑,常州市市场监管局表示,原则上市场上买卖胎盘是不被允许的,并已介入调查。同时,常州市卫健委也在配合市场监管部门开展调查工作。

根据相关法律法规,如果发生产妇分娩后的胎盘流失、买卖和传染性疾病传播,将依法予以处罚。此外,有专家指出胎盘的营养价值并不高,且容易携带病菌,食用来源不明的胎盘可能存在感染风险。

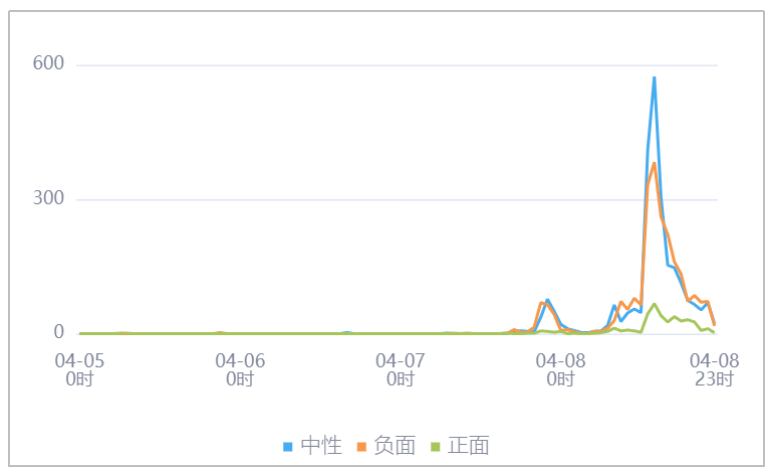

二、舆情趋势

由上图趋势可以看出,有关“江苏一小吃店被曝加工胎盘”的媒体舆情于04月08日13时达到最高峰,网民舆情于04月08日14时达到最高峰。

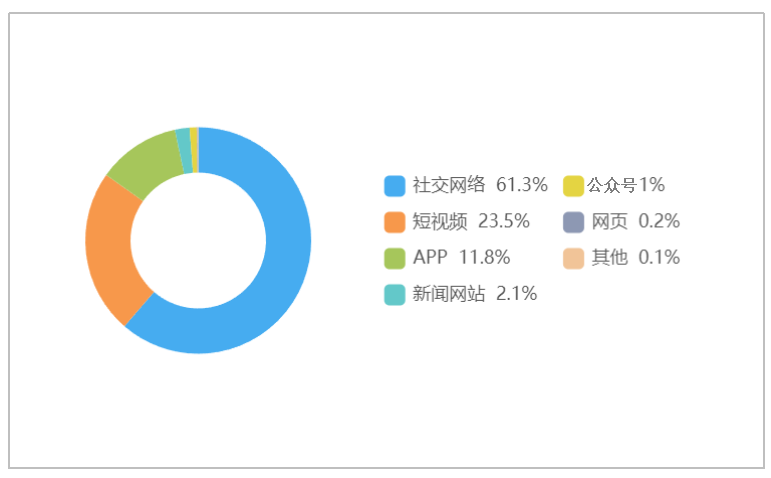

三、传播平台

由上图可以看出,有关“江苏一小吃店被曝加工胎盘”的舆情主要集中在社交网络平台,相关舆情量,占总量的61.3%,其次为短视频占23.5%,新闻APP占11.8%。

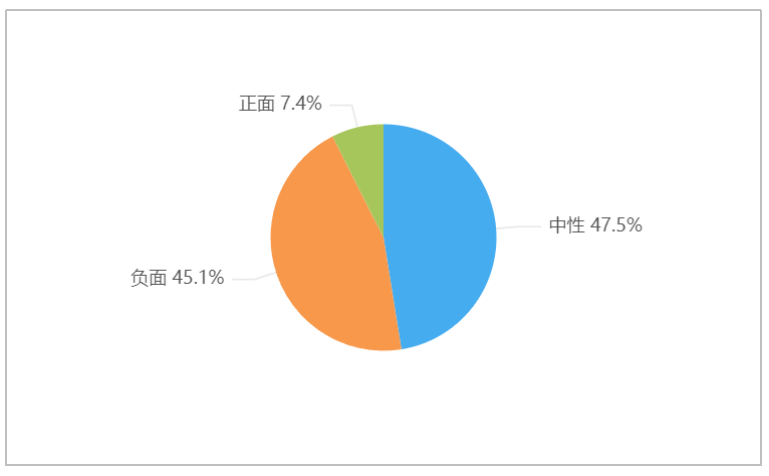

四、情感分析

由上图可以看出,“江苏一小吃店被曝加工胎盘”事件公众的情感倾向,中性情感占据了主导地位,占比高达47.5%。紧随其后的是负面情感,占比45.1%。相比之下,正面情感的占比相对较低,仅为7.4%。整体而言,这一事件在公众中引发了较为复杂的情感反应,既有关注和担忧,也有理性和客观的声音。

五、情感趋势

通过对“江苏一小吃店被曝加工胎盘”事件在2025年4月5日至4月9日0点期间的舆情情感趋势分析可知,该事件的中性、负面和正面舆情均于04月08日14时达到最高峰。

六、媒体报道

媒体对此次事件的报道主要观点可归纳如下:

1.关注常州餐馆胎盘加工事件

据新京报、极目新闻、大河报报道,江苏常州一家餐馆因广告牌称可加工胎盘引发公众关注。该餐馆负责人表示,已不再经营此项业务并撤下广告牌,胎盘主要用于加工成胶囊,收取加工费。常州市卫健委初步调查表明,餐馆所用胎盘非医院流出。目前,多部门已赴现场联合调查处置。此事件引起了公众对于食品安全和卫生的担忧,同时也涉及到法律法规的遵守问题。

2.聚焦胎盘加工合法性问题

据扬子晚报、齐鲁壹点、经视直播报道,常州市中医院附近一家小吃店被曝从事胎盘加工,该行为是否合法成为公众关注的焦点。根据相关法律法规,产妇分娩后的胎盘应当归产妇所有,若产妇放弃或捐献胎盘,可以由医疗机构进行处置。若胎盘可能造成传染病传播,医疗机构应按照《传染病防治法》《医疗废物管理条例》进行消毒处理,并按医疗废物处置。目前,常州市市监局已介入调查,市场监管部门回应称原则上市场上买卖胎盘是不被允许的。

3.讨论胎盘加工的食品安全风险

据生命时报、国是直通车报道,胎盘加工成食品存在食品安全风险。胎盘在煮熟后,营养成分上就是一堆蛋白质,口味和口感还不如鸡蛋和牛肉。胎盘作为母胎屏障和传输器官,会积累一定量的重金属和有害物质,营养和安全性上都不如日常食物。此外,胎盘可能携带的有害微生物包括李斯特菌、肝炎病毒等,这些病菌不易被杀死,存在感染疾病的风险。

4.探讨胎盘的营养价值和传统用途

据扬子晚报报道,胎盘在很多医学古书典籍中被提及,有补肾益精、益气养血的功效,常给身体虚弱、咳嗽气短、不孕人群食用。但在2015年版的《中国药典》中,紫河车(用健康人的胎盘炮制的药材)已经被除名。这表明,尽管胎盘在传统医学中有一定的地位,但其营养价值和安全性已经受到现代医学的质疑。

5.关注胎盘加工事件的调查进展

据人民网江苏频道、光明网报道,常州市中医院附近一家小吃店被曝从事胎盘加工,引起了社会的广泛关注。常州市市监局工作人员表示,原则上在市场上买卖胎盘是不被允许的,并表示将与卫健局联合进行执法处理。目前,相关部门已经介入调查,具体的调查结果将在近期公布,公众对此事件的进展保持高度关注。

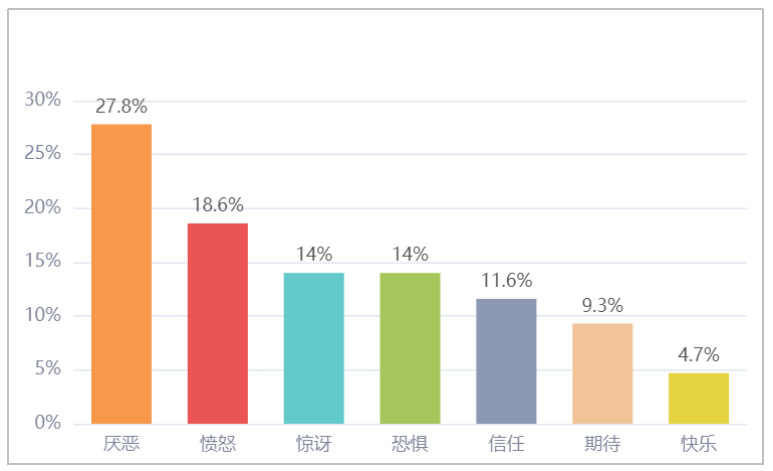

七、网民情绪

通过对有关“江苏一小吃店被曝加工胎盘”的网民言论进行情感倾向分析,大众情绪分布如下图:

八、网民观点

1.反对食用胎盘

部分网民对食用胎盘表示强烈反对,认为这种做法令人恶心和恐怖,难以接受。他们认为胎盘是人体组织,食用胎盘等同于吃人肉,存在道德和伦理问题。有网民表示,这种行为与茹毛饮血的野人无异,是对生命的不尊重。还有人担忧食用胎盘可能带来的健康风险,认为这种做法弊大于利,没有科学依据支持其营养价值和功效。

2.质疑胎盘加工合法性

一些网民对胎盘加工成胶囊等产品的合法性表示质疑。他们认为,胎盘属于医疗废弃物,不应该流入市场进行买卖。有网民指出,如果产妇放弃胎盘,医院应该按照医疗废物进行处置,而不是将其卖给商家加工。还有人担忧,未经严格监管的胎盘加工可能存在卫生和安全问题,损害消费者健康。

3.胎盘加工现象普遍存在

部分网民表示,胎盘加工现象在很多地方都普遍存在。他们提到,一些医院在产妇分娩后会询问是否需要胎盘,如果产妇不要,医院就会自行处理或卖给商家。有网民反映,医院门口或附近常有提供胎盘加工服务的商家,将胎盘制成胶囊等产品出售。这种现象在很多地方已经存在很长时间,成为一种半公开的生意。

4.胎盘的药用价值

一些网民提到胎盘在中医中被称为紫河车,具有一定的药用价值,可以补养精血、补元气等。他们认为,胎盘作为一种药材,其功效是有资料可考的,正常使用并无不妥。有网民表示,自己的胎盘经过医院加工成胶囊,用于自己或家人服用。但也有人质疑,现在的年轻人很难接受食用胎盘的做法。

5.加强监管,杜绝非法胎盘交易

部分网民呼吁相关部门加强对胎盘交易的监管,杜绝非法买卖胎盘的现象。他们认为,胎盘加工胶囊的行为缺乏合法依据,市监局应该及时回应并采取措施,加强监管,杜绝此类现象。有网民建议,消费者也应该提高自我保护意识,避免购买和使用未经科学验证的产品,确保自身健康安全。

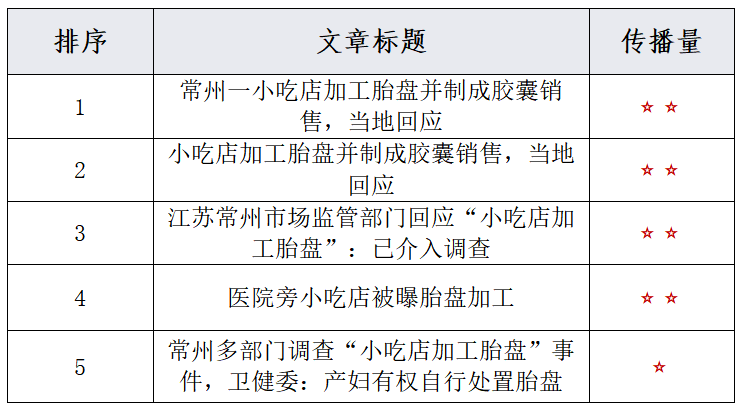

九、热门文章

十、研判分析

(一)风险分析

本次事件中,江苏常州一家小吃店被曝光从事胎盘加工并制成胶囊出售,引发了公众对合法性、健康风险及监管漏洞的广泛争议。从媒体报道和网民观点来看,存在以下几个风险点:

1.合法性风险:根据《卫生部关于产妇分娩后胎盘处理问题的批复》规定,产妇分娩后胎盘应当归产妇所有,且如发生胎盘流失、买卖和传染性疾病传播,可根据相关法律法规予以处罚。涉事商家的行为涉嫌违法,可能面临法律责任。

2.健康风险:胎盘作为母胎屏障和传输器官,会积累一定量的重金属和有害物质,营养和安全性上都不如日常食物。此外,胎盘容易携带来自母体的细菌、病毒,存在食品安全风险。

3.监管漏洞:涉事商家公然在医院附近挂牌从事胎盘加工,反映出市场监管部门在监管上存在漏洞,未能及时发现并制止此类违法行为。

4.社会伦理风险:胎盘加工并食用涉及社会伦理问题,容易引发公众反感和道德争议,影响社会风气。

5.舆论风险:事件引发广泛关注和讨论,舆论普遍持负面态度,对涉事商家和监管部门的质疑和批评声音较多,可能对相关部门形象造成负面影响。

(二)应对措施

针对本次事件,建议采取以下应对措施:

1.依法查处:市场监管部门应依法对涉事商家进行查处,对其违法行为进行处罚,形成震慑效应,防止类似事件再次发生。

2.加强监管:市场监管部门应加强对医院周边商户的监管,严查胎盘加工、买卖等违法行为,堵塞监管漏洞,维护市场秩序。

3.科普宣传:加大科普宣传力度,提高公众对胎盘食用风险的认识,引导公众理性看待,避免盲目跟风。

4.加强合作:市场监管部门应与卫健部门加强合作,共同打击胎盘加工、买卖等违法行为,形成监管合力。

上述报告,为“鹰眼早报告”人工智能编写。若需要查看更多社会突发热点舆情事件分析研判报告,可申请免费试用蚁坊软件的AI社会突发事件舆情分析报告工具。(舆情分析报告自动生成工具免费试用入口>>>)

相关阅读推荐:舆情简评|广州一男孩在家做实验引发爆炸

(部分文字、图片来自网络,如涉及侵权,请及时与我们联系,我们会在第一时间删除或处理侵权内容。电话:4006770986 负责人:张明)

- 2025年五一假期舆情风险预警分析报告

- “春日经济”相关网络舆情分析报告

- 消费行业预付费相关网络舆情分析报告

- 2025年3月社会热点舆情汇总分析

- 县域经济相关网络舆情分析

- 旅游消费舆情:清明短途游相关网络舆情分析

- 基于舆情视角:乡村振兴中地方形象推广相关舆情分析

- 旅游消费舆情:古城古镇相关网络舆情分析报告

- 消费维权投诉相关舆情分析报告

- 近期教育相关网络舆情汇总分析(2025年2月1 日——3月9日)

- 三农相关网络舆情分析(乡村产业发展篇)

- 人工智能相关信息网民热议焦点分析

- 2025年2月社会热点舆情汇总分析

- 舆情分析:数字消费带动各地经济发展

- 乡村振兴舆论关注点分析

- 意见领袖在短视频平台舆情传播中的角色分析

- 开源情报的概况

- 近期旅游相关热点舆情分析

- 近期民生保障相关网络舆情传播分析

- 2025年春节期间文化消费舆情分析

- 热点网络舆情分析:冰雪经济

- 2025年哈尔滨亚洲冬季运动会网络话题传播分析

- DeepSeek 在美国引发热议背后的舆论知识

- 2024年下半年舆情全景透视

- 舆情简评|山东威海一小区楼房多层阳台坠落

- 2025年五一假期舆情风险预警分析报告

- 舆情简评|上海地铁一男子疑脱裤猥亵女乘客

- 舆情简评|江苏一小吃店被曝加工胎盘

- 自然资源网络舆情监测分析和应对服务如何做?

- “春日经济”相关网络舆情分析报告

- 舆情简评|广州一男孩在家做实验引发爆炸

- 舆情分析监测系统与情报分析系统的区别与联系

- 舆情简评|山西一家长校门口殴打学生

- 2025年3月社会舆情热点事件与重大新闻舆情分析报告汇总

- 消费行业预付费相关网络舆情分析报告

- 舆情简评|佛山一公司要求每月加班10晚以上

- 涉法涉诉舆情监测分析研判服务方案

- 舆情简评|安徽合肥一公墓遭恶意破坏

- 舆情月报与重大突发舆情分析工作该怎么做?

- 如何用舆情监测软件做好水利舆情监测分析与报告?

- 2025年3月社会热点舆情汇总分析

- 舆情简评|长沙一小区保安在业主保温杯内小便

- 舆情简评|青岛电影学院一女生失联

- 舆情简评|四川一小区疑高空抛物砸死快递员

- 舆情态势分析在政务舆情管理的中的应用

- 舆情简评|河北廊坊发生两次地震

- 舆情分析哪里做得好一点?

- 舆情简评|海南一男孩海上漂流一夜后获救